Un Ravel peut en cacher deux autres

Le célèbre compositeur Maurice Ravel a des racines genevoises. Nés à Versoix, son père est un inventeur farfelu et son oncle un peintre de talent.

Le compositeur français Maurice Ravel (1875-1937) descend d’une famille de Haute-Savoie établie en terre genevoise. Son grand-père, Aimé Ravel, est né en 1800 à Collonges-sous-Salève et mort à Plainpalais en 1872. Orphelin dès 1804, il fut probablement recueilli chez des parents à Genève. Arrivé à Versoix comme domestique en 1820, il y ouvrit une boulangerie avec sa femme, une indigène, Caroline-Anne. En 1834, il obtenait la nationalité suisse et la bourgeoisie de Versoix. C’est là que naquirent ses cinq enfants. Deux se firent remarquer: le père du musicien, Pierre-Joseph, fut un ingénieur farfelu et son oncle Jean-Édouard, un peintre oublié, mais talentueux.

Second fils d’Aimé et père de Maurice, Pierre-Joseph Ravel (1832-1908) fit ses études à Genève. C’est en 1857 qu’il obtint, au titre d’ingénieur-mécanicien, un passeport pour venir vivre en France. Il s’établit à Paris, y monta un atelier et participa aux travaux qui permirent la mise au point du moteur à explosion. Il inventa un «générateur à vapeur chauffé par les huiles minérales», suivi d’un moteur surcomprimé à deux temps. Les revues techniques ont reconnu et salué en lui un pionnier. À bord de son véhicule à trois roues, il atteignit la vitesse de 6 km/h! Il poursuivit ses recherches après la guerre franco-allemande et construisit vers 1880 un moteur à deux temps, associé à son fils cadet Édouard (1878-1960), le frère de Maurice. En 1903, les deux ingénieurs déposent le brevet d’un système permettant de faire exécuter un saut périlleux à un véhicule. Ce procédé est mis en œuvre avec un grand succès populaire sous le titre de «Tourbillon de la Mort en automobile» au Casino de Paris du 16 mars au 13 avril 1905. La mort inexplicable de la conductrice met fin à l’aventure. On attribue d’autres inventions farfelues à Pierre-Joseph, comme une machine à coudre les sacs de papier pour la boulangerie maternelle, une mitrailleuse ou un système de piscine, ancêtre du jacuzzi…

En 1870, son atelier à Saint-Ouen est enseveli par les fortifications pour la défense de la ville de Paris. Ruiné, le jeune ingénieur se rend en Espagne, où Gustave Eiffel dirige la construction des premières voies ferrées. Pierre-Joseph travaille à la ligne montagneuse Madrid–Irun. Il rencontre une jeune Basque, Marie Delouart. C’est le coup de foudre. Le mariage est célébré à Paris le 3 avril 1873 à la mairie du XVIIIe arrondissement, où office Georges Clémenceau. Cet original est aussi mélomane et musicien à ses heures. À l’âge de treize ans, il demande à sa mère de le laisser «apprendre la musique», et veut jouer de la flûte et de la trompette. Mais c’est au piano qu’il obtient un premier prix au Conservatoire de Genève. Maurice lui rendra hommage dans une esquisse autobiographique: «Mon père, beaucoup plus instruit dans cet art que la plupart des amateurs, sut développer mon goût et de bonne heure stimuler mon zèle.» C’est aussi lui qui le présente à Debussy et le met en contact avec Erik Satie au café de la Nouvelle Athènes en 1893. En 1906, la santé de l’ingénieur se dégradant, Maurice l’accompagne à Hermance pour une cure. Et l’on a pu dire que l’atmosphère angoissée de Gaspard de la nuit était liée à l’agonie de Pierre-Joseph Ravel, décédé le 13 octobre 1908.

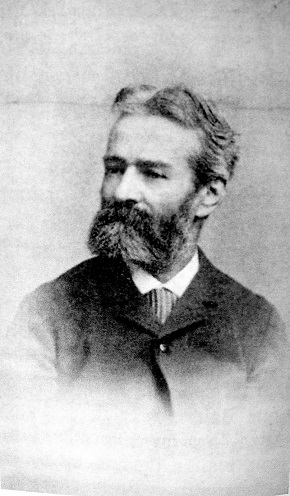

Son oncle, Édouard Ravel

Le compositeur a toujours entretenu des relations fidèles avec sa famille romande. En 1920, il se rendit à Genève pour assister à l’enterrement de son oncle. Ce frère cadet de son père, Jean-Édouard Ravel, légua une partie de ses biens à son neveu, ce qui lui permit d’acquérir en 1921 la maison du Belvédère à Montfort-l’Amaury. Cette demeure charmante est devenue un musée. Mais qui connaît aujourd’hui le peintre Jean-Édouard Ravel? Oublié, il commence à refaire surface depuis quelque temps au gré de ventes. Bien que considéré comme un membre de l’école genevoise, il est inconnu de L’Encyclopédie de Genève et absent de l’ouvrage La peinture à Genève. Le catalogue de l’exposition rétrospective que lui a consacrée le Musée Arlaud à Lausanne en 1928 a tout simplement disparu! Et le site officiel de la ville de Genève, dans la notice sur la salle communale de Plainpalais, où se trouve sa grande peinture murale, réussit à estropier son nom le nommant «Edmond Ravel»!

Son talent est pourtant indéniable et sa trajectoire ne manque pas de relief. Né en 1847 à Versoix et mort à Genève en 1920, Jean-Édouard étudie la peinture avec Barthelemy Menn et Alfred van Muyden. Il participe à plusieurs expositions en Suisse et à l’étranger, bénéficie d’achats de la Confédération, fait partie de la Commission fédérale des Beaux-Arts et enseigne à l’École des Beaux-Arts. C’est en Valais qu’Édouard Ravel semble avoir trouvé sa voie, après des débuts éclectiques. Dès 1885, il est à Évolène et parcourt chaque année le Val d’Hérens et celui d’Anniviers en quête de motifs pittoresques, croquant à l’aquarelle paysages et personnages, sujets parfois développés à l’huile. Chandolin, Vercorin, Sion, Sierre, Viège, Balen, Arolla, Saas Grund, Saas Fee, Saint-Luc, Berisal ou le Simplon retiennent aussi son attention. En 1889, il illustre le livre de Marie Troillet, Un vieux pays. Croquis valaisans, qui sera réédité trois ans plus tard. Son succès lui vaut des commandes, comme à l’hôtel Bella Tola à Saint-Luc ou au Grand hôtel de Chandolin, dont il décore la salle à manger.

Philippe Godet voyait dans le Valais de l’époque le «Barbizon des paysagistes romands». On pourrait en dire autant de la Bretagne et comparer cette École de Savièse, baptisée en 1891 par Paul Seippel dans le Journal de Genève, à celle de Pont-Aven. La nostalgie d’une ruralité idéalisée y résulte d’une même fuite devant l’urbanisation du pays. Or l’origine citadine de ces peintres ambulants est avérée: presque tous sont genevois, vaudois ou neuchâtelois, et Ravel ne fait pas exception. Jean-Jacques Rousseau avait déjà chanté le bonheur du peuple de bergers, illustré également par les Idylles de Salomon Gessner. Et le succès européen du poème sur les Alpes d’Albert de Haller (1729) a également contribué à la création du mythe d’un paradis perdu, entretenu en réaction à une modernité refusée. Car c’est précisément à l’époque où le canton s’ouvre à l’industrie chimique et au tourisme que son image ancestrale et rustique se cristallise dans la peinture. Le Valais catholique incarne alors l’image d’une société archaïque, véritable conservatoire de traditions autochtones. Coutumes et costumes nourrissent ainsi la veine pittoresque de scènes de genre. Quant aux paysages de Ravel, ils se teintent parfois d’une lumière un peu nostalgique, celle d’un couchant qui n’est pas que physique.

Bien que ses sujets et ses itinéraires aient souvent croisé ceux de ses contemporains, l’artiste semble avoir opéré en solitaire. Rarement mentionné dans les ouvrages sur la peinture en Valais, il n’a donc pas bénéficié du succès publicitaire de l’École de Savièse. Est-ce là une cause de sa quasi-disparition de l’histoire de l’art? Il est temps de lui rendre la place qu’il mérite.

Philippe Junod,

Pour en savoir davantage: Jean-François Monnard, «Les séjours de Maurice Ravel en Suisse», Revue musicale de Suisse romande, mars 2012, et «Les ancêtres de Maurice Ravel», Cahiers de l’I.R.H.M.E.S. n° 4, 1997.Cet article est tiré du numéro 28 du magazine Passé-simple paru en octobre 2017.