Huit échelles pour saisir le Valais

Le spectaculaire chemin qui relie Albinen à Loèche-les-Bains est devenu une simple excursion. Au XIXe siècle, il était une étape obligée du tourisme romantique et ethnographique.

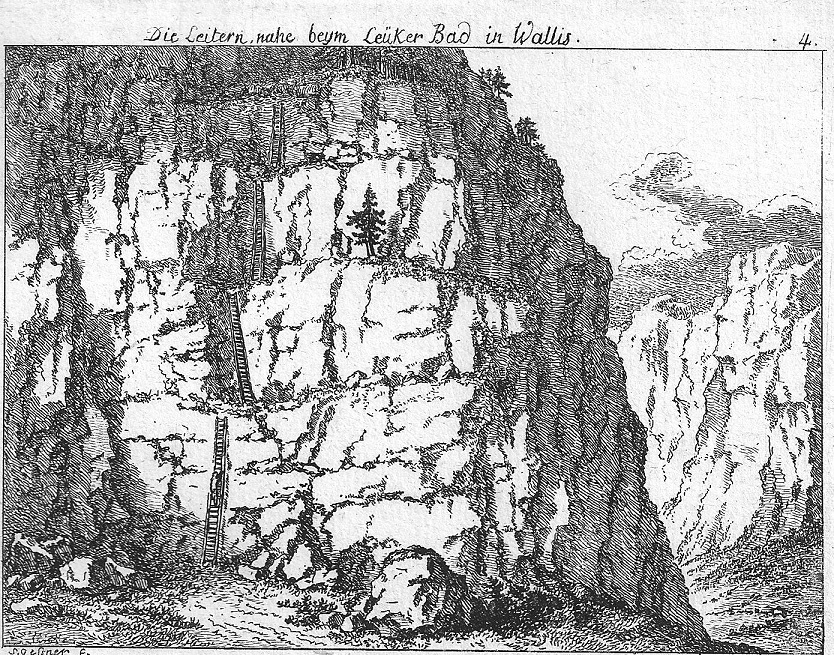

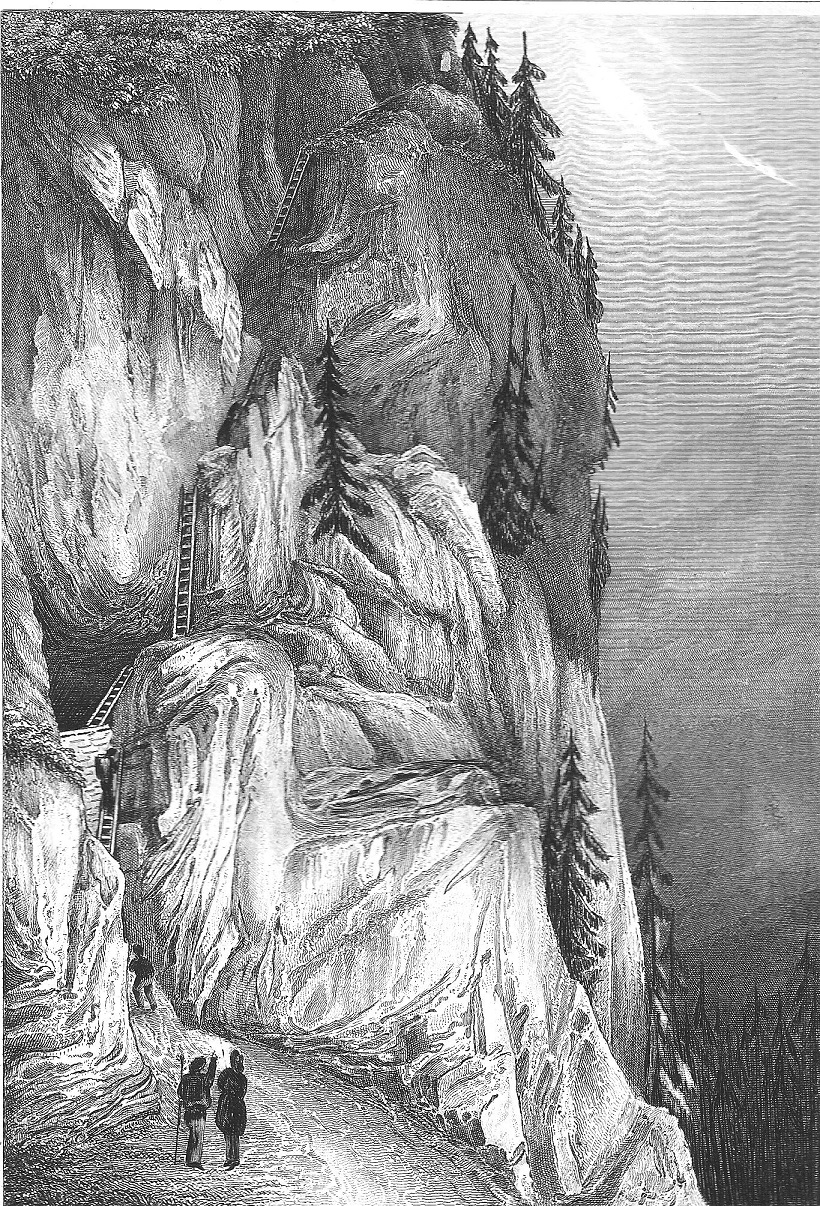

Dès la fin du XVIIIe siècle, les récits et guides de voyages qui évoquent le Valais s’arrêtent, en se plagiant, aux mêmes curiosités. Les lieux évoqués sont la cascade de Pissevache, les gorges du Trient, le glacier du Rhône et les échelles d’Albinen. Par force, ces lieux ont fait l’objet de multiples gravures. A la différence des autres merveilles, les échelles d’Albinen étaient artificielles. Elles offraient la possibilité aux touristes de s’extasier aussi sur le naturel des habitants si différent du leur.

A notre connaissance, le premier à évoquer ce singulier chemin, qui relie Albinen à Loèche-les-Bains, est un Anglais du nom de William Coxe. Ce cheminement est bien plus ancien que cette première attestation puisque Coxe lui-même note que c’était déjà une curiosité pour les voyageurs à son époque.

Dans une lettre datée du 18 août 1776, cet auteur anglais écrit donc: «Près d’ici (de Loèche) on a établi une communication entre la vallée et le village d’Alpen, le long d’un rocher vertical… On a placé des échelles semblables à celles qui servent à descendre dans les mines. C’est par ce chemin que les paysans montent et descendent, chargés souvent de pesants fardeaux. Je fais mention des particularités de cette nature, non qu’elles soient en elles-mêmes aussi remarquables que le prétendent certains voyageurs, mais parce qu’elles servent à vous donner une plus vive idée de l’extrême âpreté de ce pays et de la singularité de ses aspects.»

Les échelles d’Albinen avec un dénivelé d’une bonne centaine de mètres surplombant un précipice, ce n’est pas «remarquable»? En 1781, le traducteur de William Coxe dénonce ce manque d’enthousiasme: «Albinen est le village que M. Coxe nomme Alpen, et qui n’a d’autre communication avec la vallée de Loiche que par une suite de huit échelles qui joignent les différentes parties du plus effrayant des sentiers; je doute que M. Coxe l’ait vu de près: un voyageur qui regarde le passage des Fourches comme périlleux et qui frémit au souvenir seul d’un chemin qui côtoie le glacier de Grindelwald n’aurait pas parlé si tranquillement d’un passage qu’on peut mettre au rang des plus inquiétans de la Suisse, tant par la forme, que par la nature des roches qui les dominent, et dont les couches schisteuses et peu adhérentes refusent souvent un appui solide au pied et menacent en même temps la tête, de la chûte de fragments.»

Thèmes récurrents

Pendant tout le XIXe siècle, les auteurs insisteront sur le caractère vertigineux de ces échelles et sur la placidité des indigènes qui les empruntent. Ils l’opposeront aux touristes tétanisés par le danger. Le Français Marie-Philippe-Aimé de Golbéry écrit en 1837: «Une des merveilles du canton, c’est le chemin des échelles qui établit une communication entre Louèche et le village d’Albignon: elles sont au nombre de huit au-dessus d’un précipice affreux au fond duquel gronde la Dala: les enfants, les femmes chargées de paniers, les ivrognes même y passent sans cesse sans qu’il y ait eu jamais d’accident.». En 1890, Jules Gourdault ne dit pas autre chose dans la Suisse pittoresque: «Au sommet d’une roche verticale de 1300 mètres de hauteur, niche le hameau d’Arbignon (ou Albinen), auquel on n’arrive de ce côté (par Loèche-les-Bains) que par huit échelles appliquées à la paroi de la montagne. Les gens du pays, hommes et femmes, se servent familièrement de ce raccourci; pour les étrangers, c’est une autre affaire: plus d’un, parti tout fringant pour gagner la cime, en est resté au deuxième étage. Encore le comble du sang-froid n’est-il pas de gravir les échelles, mais c’est de les redescendre.»

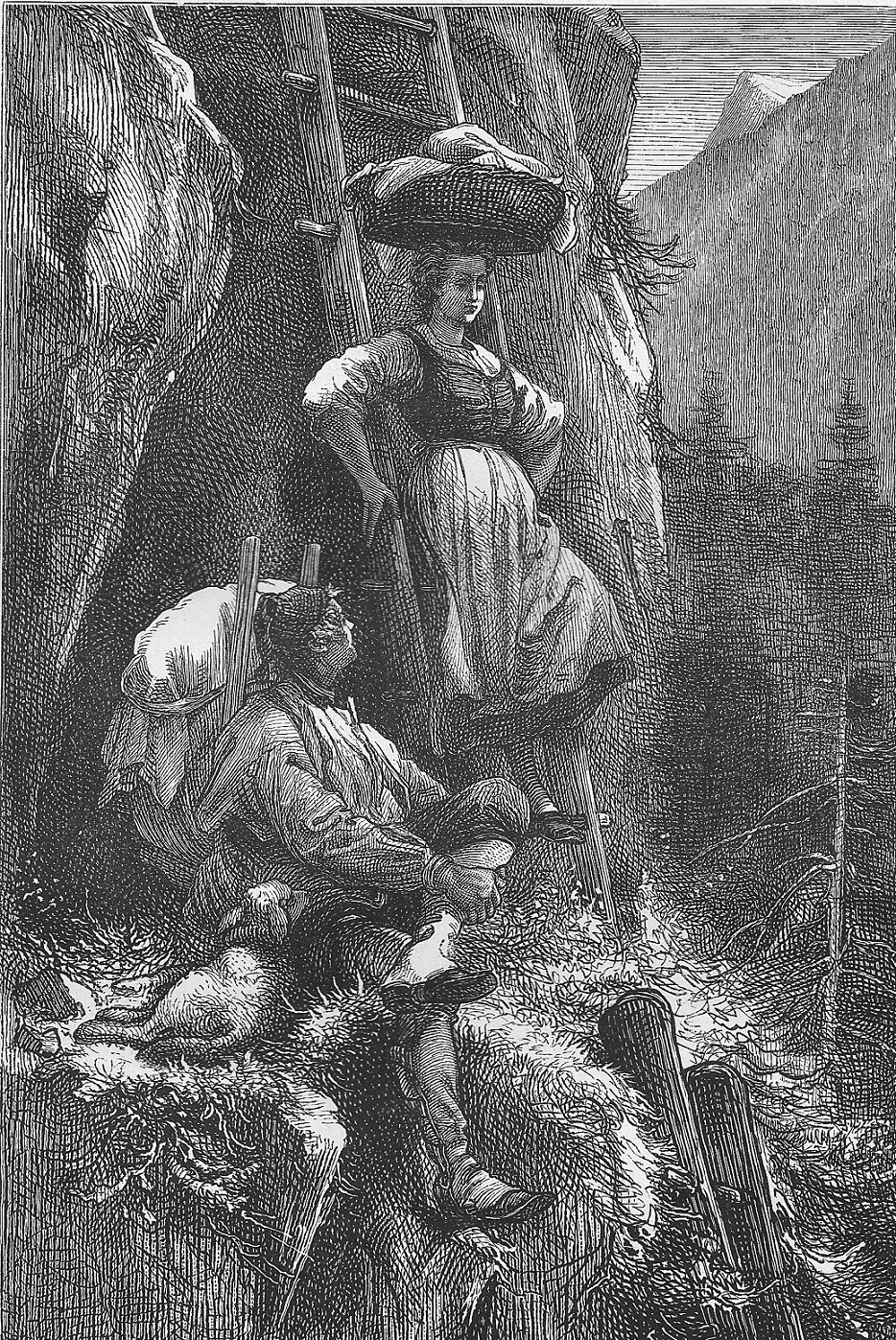

Les auteurs insistent sur chargement de ces paysans qui amènent la nourriture aux touristes prenant les eaux à Loëche. Curieusement, les auteurs successifs tombent très souvent sur un homme qui porte un veau vivant et une femme qui tient sur sa tête un lourd panier.

Le premier est le peintre français Jean Benjamin de la Borde en 1781: «Pendant que nous dessinions ce singulier chemin ou plutôt ce casse-cou, un paysan le descendoit avec un veau sur les épaules et une femme avec un panier sur la tête.»

Un autre thème resurgit fréquemment: les locaux empruntent les échelles dans la nuit ou pris de boissons, comme Jean Picot en 1819: «Les hommes et les femmes de ce pays grimpent les échelles d’un pas assurés, souvent même de nuit et dans l’ivresse.» Presque tous concluent que jamais une personne du lieu n’est tombée.

La synthèse de tout cela se trouve dans une longue évocation de Max Berthoud qui publie en 1858 «Les stations d’un touriste» dans la très parisienne Revue contemporaine. Il s’attarde sur les dangers de ce cheminement et décrit sa propre ascension comme un acte d’héroïsme. Au pied de la première échelle, il croise une paysanne chargée d’œufs, puis un paysan portant un veau. Ce dernier lui explique que les échelles sont sans danger, mais que parfois des étrangers tombent. Et il mentionne un touriste qui s’est tué le mois dernier. «Il s’est peut-être suicidé?» hasarde le narrateur. «Impossible, répond en substance le Valaisan, il avait 80 napoléons dans sa poche!» Au milieu d’une échelle, Max Berthoud aperçoit une Valaisanne qui descend. Il pousse des cris pour l’arrêter, mais celle-ci continue sa descente imperturbable. Elle saute en riant par-dessus les touristes agrippés avec terreur aux échelons.

Ainsi les échelles d’Albinen ont permis à des auteurs d’alimenter le mythe romantique sur le peuple des Alpes, resté proche de la nature, adapté à son environnement et courageux sans le savoir. Elles donnent l’occasion d’opposer à cette vision les méfaits de la civilisation qui ont rendu les urbains craintifs et inadaptés.

En 1943, derrière une carte postale représentant ces échelles, l’humour de Charles-Albert Cingria renouvelle complètement la perspective: «Albinen est un village où l'on ne peut accéder que par des échelles. Ceux qui ont la phobie des pianos à queue doivent s'y rendre.»